獨協医科大学脳神経内科

獨協医科大学脳神経内科

Department of Neurology

獨協医科大学脳神経内科

獨協医科大学脳神経内科Department of Neurology

Column

執筆者 平田幸一

多くの国民が種々の症状を呈する慢性の難治疾患を抱えており,それが生活の質の低下を来す一因となっている一方,その症状には客観的指標が確立されていないため,それを抱える国民の多くは,周囲から理解を得られにくく,一人で悩んで生活している等の実態が指摘されており,これらへの対策が社会的課題となっている.

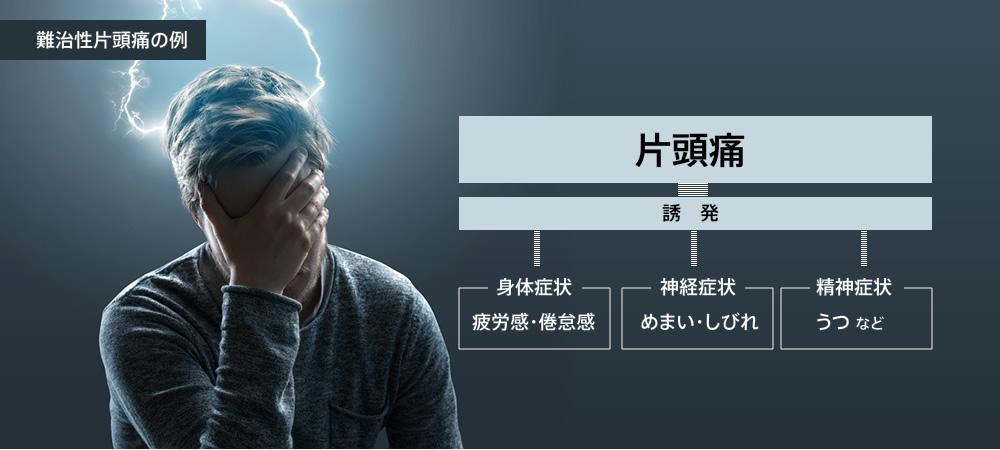

特に難治性の疼痛,例えば病態生理学的にある程度解明されている慢性の難治性片頭痛を例にあげれば,中枢神経系の感作状態とりわけ持続中枢感作と言われる状況に基因していると考えられる.それは疲労感,倦怠感など身体症状,めまいやしびれなどの神経症状,うつなどの精神症状を誘発している可能性がある.これらは結果として生活の質を大きく妨げ,登校拒否,離職や家庭生活を続行することが困難とし,本人の生活のみでなく社会の生産性を大きく損なう.

慢性の難治性片頭痛に限らず,慢性疼痛症,線維筋痛症,慢性疲労症候群,化学物質過敏症,過敏性大腸症候群や重症レストレスレッグス症候群の病態の一部には,中枢神経感作がその一つとして関与していると考えられている.一方で,このような病態における中枢感作の役割やその関わりについての研究は進んでいるとはいい難い.

中枢感作とは何か,その本態にせまることができれば慢性の難治疾患のこれらの疾患に苛まれている患者のケアの向上が叶うはずである.